堀江貴文イノベーション大学校(以下、HIU)で5名のメンバーを対象にベーシックインカム実験がスタートした。毎月HIUより10万円が支給され、メンバーはその資金を自身のアクティブな活動の為に使っていく。どう使うかはメンバー次第。果たしてどうなっていくのか!? 毎月レポートを掲載!

来場者数約1,000人が集った配信の舞台裏

皆さまの力をお借りして立ち上げた、私の音質改善リベンジ・プロジェクト。その結果をお伝えします。結論から申し上げます――私たちの再挑戦は、文句なしの大成功でした。

5月6日の夜に開催した第2回ピアノ・ネット配信コンサートでは、ふたを開けてみると約1,000人の方が画面の向こうに集まってくださいました。

けれど、私が本当に鳥肌が立ったのは人数ではありません。コメント欄に寄せられた皆さまの声でした。 「音が全然違う!」 「一音一音がクリアに聴こえる!」 「これだよ、これを待っていた!」

前回の配信で唇を噛み、皆さまのお力をお借りしてまで実現したかったのは、この最高の音を届けること。その音は、皆さまのご支援がなければ決して生まれませんでした。私と支援者の皆さまで紡いだ“共同作品”が、最良のかたちで結実した瞬間です。

今回も、《エリーゼのために》(ベートーヴェン)から、私の真骨頂であるスクリャービンの《左手のための小品》、そして因縁のゴドフスキー編《別れの曲》までをお届けしました。同じ曲でも環境が変わるだけで表現がここまで変わるのかと、弾いている私自身がいちばん驚かされました。

ご支援くださった皆さま、聴きに来てくださった皆さま、本当にありがとうございました。これは私一人の勝利ではありません。私の無謀な挑戦を信じ、共に走ってくださったパートナーである皆さま全員でつかんだ勝利です。

この劇的な音質改善の立役者は、言うまでもなく、クラウドファンディングで導入したプロ用機材です。とりわけ**ZOOM「H6」**というハンディレコーダーは、ピアノの繊細な響きはもちろん、鍵盤に触れる微かな音やペダルのきしみまで拾い上げてくれました。「音がきれい」という多くのコメントは、H6への賛辞であると同時に、支援者の皆さまへの勲章でもあります。

……とはいえ、人生は一筋縄ではいきません。配信後のご意見を拝見すると、今度は「ピアノは最高だが、MCの声が聞こえにくい」というご指摘が多数。ピアノに最適化した結果、私の声のミキシングが不足していたのです。モグラたたきのように、一つ課題を解決すると次の課題が顔を出す――完璧への道のりは、まだ続きます。

次回のテーマは、「最高のピアノの音」と「クリアな声」の両立。必ず解決策を見いだし、さらに進化したエンターテインメントとしてお届けします。

状況がどう変わろうとも、物理的に集まれないからといって文化やエンターテインメントが止まるわけではありません。私たちは私たちの方法で、最高の音楽を届け続けます。そのための試行錯誤を、これからもやめません。

たった5日間で、1,600枚完売の広報戦略

先日、「スナック堀江万博」というユニークなイベントで、私は広報を担当しました。いわば、イベントの成否を左右する“心臓部”です。

私に与えられたミッションはただ一つ――このイベントの熱狂を最大化すること。どうすれば一人でも多くの人に面白さが伝わり、最高の体験につながるのか。それだけを考えて動きました。

なぜなら、私が最も見たくない光景が二つあったからです。 一つは、終了後にSNSで「そんな面白そうなことがあったなら行きたかった。知らなかった」と嘆く姿。情報が届いていないなら、発信側の責任です。 もう一つは、空席の多い客席を前に、パフォーマンスをする出演者の姿。どれほど優れたコンテンツでも、観客の熱量がなければ100%の力は引き出せません。ステージの面白さは、出演者と観客の相乗効果で生まれる――最高のパフォーマーに最適な舞台を用意するのは、広報の使命です。

私はこの二つを避けるため、単なる告知ではなく、「見逃したら後悔する」と思ってもらえる仕掛けを考え続けました。結果として、1,600枚のチケットを完売。1,600人分の「後悔」を防ぎ、1,600人分の「熱狂」を生み出せたと実感しています。広報は単なる宣伝ではなく、未来の熱狂を設計する仕事だと痛感しました。

主戦場に選んだのはTwitter。そこで実行したのが、ニコニコ動画の番組「メンタリストDaiGoの『心理分析してみた!』」で知った、**短時間の“集中的投稿”**です。

「連投はタイムラインを荒らし、嫌われるだけ」と思われがちです。私が行ったのは、イベント直前のピークタイムに、1時間で20投稿といったレベルで情報を集中投下する戦略でした。無謀に見えるかもしれませんが、理由は三つあります。

- アルゴリズム 複数のSNSでは、だらだら投稿するより、短時間に高い熱量を示すほうが表示機会を得やすい傾向があります。

- 人の心理(単純接触効果) 短時間に何度も目にすると、無意識に関心が高まりやすい。イベント名を繰り返し触れてもらうことで興味を喚起します。

- オーディエンスの質 高密度の情報に反応してくれるのは、本当に求めている人たち。ノイズを抑え、購入意欲の高い層に効率よく届きます。

もちろん、闇雲に撃ち続けたわけではありません。的を絞った精密な運用を心がけました。

まず「いつ投稿するか」。勘に頼らず、総務省などの調査や自アカウントのログから、通勤時間帯・昼休み・帰宅後のゴールデンタイムといった反応が立ち上がる時間に絞って投下しました。

次に「何回触れてもらうか」。広告・行動研究では、最低3回は接触しないと認知されにくいとされます。私は、イベント名への接触が3〜5回になるよう、投稿を設計しました。さらに、同一メッセージを10回繰り返すと説得成功率が大きく高まるという報告もあります。過度な反復は敬遠されますが、ビジネスでは**節度ある“継続的提示”**が武器になります。

加えて、もう一つの要――徹底したリライトです。同じ「開催告知」でも、切り口や言い回しを時間ごとに微調整。読者が「また同じ広告だ」と感じないよう、毎回新しい情報価値を混ぜ込みました。出演者の小話や楽しみ方の豆知識など、価値9割・告知1割の感覚で、読むだけで得になる投稿を心がけたのです。

これらのピースがかみ合った結果、最終的に1,600枚超のチケットを販売。生まれた収益で、出演者の皆さまにWAGYUMAFIAの高級肉を差し入れでき、リモート出演の方にも焼肉弁当をお届けできました。広報の力でイベントを成功させ、その成功で関わる人に報いる――「このイベントに参加してよかった」と全員が思える状況を、裏方として作ることができたと思います。

今回の広報は、私にとって最高の社会実験でした。得られた実感と知見――いわば**「影響力の科学」**――は、今後の演奏活動にも確実に生かしていきます。自分の思いをどう届け、どう人を巻き込み、大きな結果につなげるか。その答えの入り口に、ようやく立てた気がします。

どうやって来場者数約1000名を呼んだのか

今月も、HIUなどDMMオンラインサロン入会継続¥11,000-をはじめ、ホリエモンチャンネル¥880-、クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」¥2,035-、ニコニコ動画「メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」」¥550-、あらゆる領域の映像制作を後押しするオンライン・コミュニティ「UMU TOKYO」¥2,700-、グラフィックデザイン及び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフトウェアを利用できる「Adobe Creative Cloud」¥5,478-に使用する。

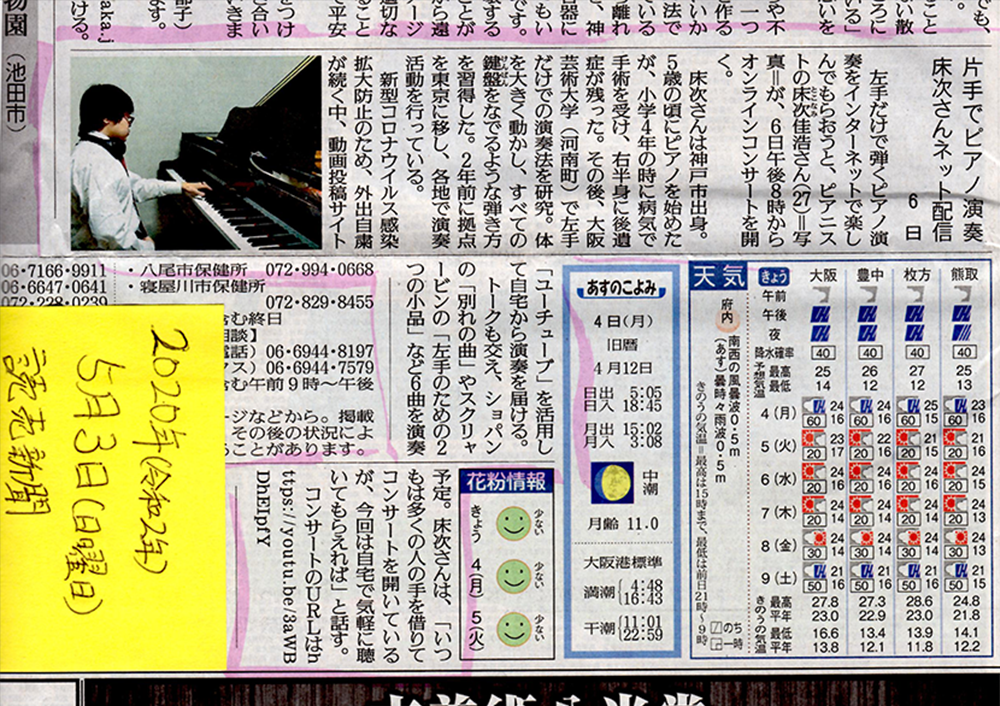

この1か月で、私の周囲では興味深い変化が続きました。読売新聞と毎日新聞が私のネット配信コンサートを取り上げ、ラジオ局からも取材の依頼が届いたのです。

数週間前まで、PCの前で音質に悩んでいた一人のピアニストが、複数のメディアで紹介される――多くの方は「運が良かった」と言うかもしれません。けれど、これは偶然ではありません。私が意図して仕掛けた戦略の結果です。

メディアが取材を決める背景には、明確なロジックがあります。記者は読者の関心を基準に「記事にする価値(ニュースバリュー)があるか」を判断します。そこで私は、記者が扱いたくなる要素を設計し、プレスリリースに落とし込みました。要素は次の3点です。

- 社会性:コロナ禍でエンタメ業界が苦境にある、という誰もが共有する状況。

- 新規性:そのなかで、ネット配信という新しい形でコンサートを届けていること。

- 物語性:企画者が片手で演奏するピアニストであり、動機が経営難の仲間を支えたいという応援したくなるストーリー。

この3点をひとつのパッケージとして提示することで、「これは記事になる」と判断される確率は大きく高まります。ただ「コンサートをしました」という事実だけを伝えても、届きにくいのです。

一歩踏み出すだけで世界が変わる――そう実感しました。行動すれば新しい情報が流れ込み、頭の中で処理され、見えている世界の解像度が上がっていくのだと思います。

今回の成功で私が得たものは、新聞掲載という一時的な名誉ではありません。自分の価値を、正しい知識と戦略に基づいて社会へ伝える技術という、長く使える武器です。このスキルを応用すれば、これからの演奏活動を、もっと面白く、もっと大きなスケールで展開できる――そう確信しています。

レポート執筆者:床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami

https://x.com/MrTokosmusiclab

編集:D-Lab AIチャンネル「D-Lab AI」

https://daigovideolab.jp/ai/landing

校閲:OpenAI「ChatGPT Pro」

https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/

最新記事 by 床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami (全て見る)

- 『20人の共犯者と始める、AI公開実験とプレゼン革命』HIUベーシックインカムレポート【12月】 - 2026年1月1日

- 『ベーシックインカム実験とAIが教えてくれた「価値のつくり方」』HIUベーシックインカムレポート【11月】 - 2025年11月30日

- 『約300作の中、準グランプリを取りました!』HIUベーシックインカムレポート【10月】 - 2025年10月31日