堀江貴文イノベーション大学校(以下、HIU)で5名のメンバーを対象にベーシックインカム実験がスタートした。毎月HIUより10万円が支給され、メンバーはその資金を自身のアクティブな活動の為に使っていく。どう使うかはメンバー次第。果たしてどうなっていくのか!? 毎月レポートを掲載!

これからは、多くのジャンルの楽曲や音楽に触れたいと感じた音楽ライブ

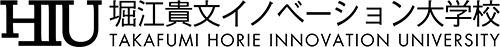

先日、8月3日。私が企画段階から関わったイベント**「第4回 心にしみる朗読と音楽の集い」**が無事に終了しました。終わってみれば来場者の皆さまから多くの温かい言葉を頂き、手応えのある成功となりましたが、正直なところ、準備・運営の過程はなかなかの修羅場でした。

今回は、事務所所属後はじめて私がメインで関わる公演ということもあり、あえてジャンル横断の構成に挑みました。司会にはドラマでも活躍する俳優の方を迎え、ゲストにはシンガーと朗読家を招く――いわば“異種格闘技”の布陣です。

当然、選曲は多彩になりました。クラシックもあれば歌謡曲も合唱曲もある。このごった煮感を、ひとつのエンターテインメントとしてどう統合するかが最大の課題でした。私の役割は、すべての伴奏をピアノ一台で担うこと。なかでも歌謡曲や合唱曲の伴奏は初挑戦でした。クラシックのように譜面通りで済むわけではなく、ボーカルの呼吸やその日のコンディションに即応する力が問われます。スリリングでしたが、良い意味で脳が鍛えられました。

本番では、徳永英明さんの**「レイニーブルー」からショパンの《別れの曲》まで、計12曲を弾き切りました。終演後は、指が自分のものではないような感覚になるほどの密度。それでも、この無茶とも言える挑戦があったからこそ、観客の皆さまは「次に何が起こるのだろう」というワクワク感**を持ちながら最後まで楽しんでくださったのだと思います。予定調和では生まれない驚きに、価値が宿ります。

今回、私にとって大きな挑戦は二つありました。 一つ目は、初めて歌謡曲の伴奏や朗読のBGMを担当したこと。音合わせの段階から難しさに直面しましたが、練習を進めるうちにその奥行きに魅了され、気づけば3〜4時間で全曲を暗譜。新しい刺激が集中力を引き出す――「未知を知る快感」は何にも代えがたい報酬だと実感しました。 二つ目は、直前1週間の度重なる運営変更への対応です。連日、深夜にスタジオへ駆け込み、ほぼ徹夜で練習する日々。その最中、ふと頭をよぎった「あ、これが仕事なのだ」という一言で胸が重くなりました。好きで続けてきた内発的動機づけが、「仕事=対価のため」という外発的動機づけに上書きされ、楽しさが薄れてしまう――いわゆる**アンダーマイニング効果(過剰正当化効果)**を自分の中で目の当たりにしたのです。

ただ、その“痛み”はアマチュアからプロへの通過儀礼でもありました。アマチュアは「自分が楽しいから」演奏しますが、プロは「相手を楽しませるために」演奏する。自分の気分でパフォーマンスを落とすのは、対価をいただく立場として許されません。

この公演を通じて、私の**「音楽の楽しさ」**は確実に次の段階へと移行しました。これからは、自分が楽しむだけでなく、観客がどうすれば楽しめるかを設計し、最良の体験を提供する側に回ります。そのためにジャンルの垣根を越えて音楽を貪欲に取り込み、武器として磨いていきます。プロの世界の“楽しさ”は、ここからです。

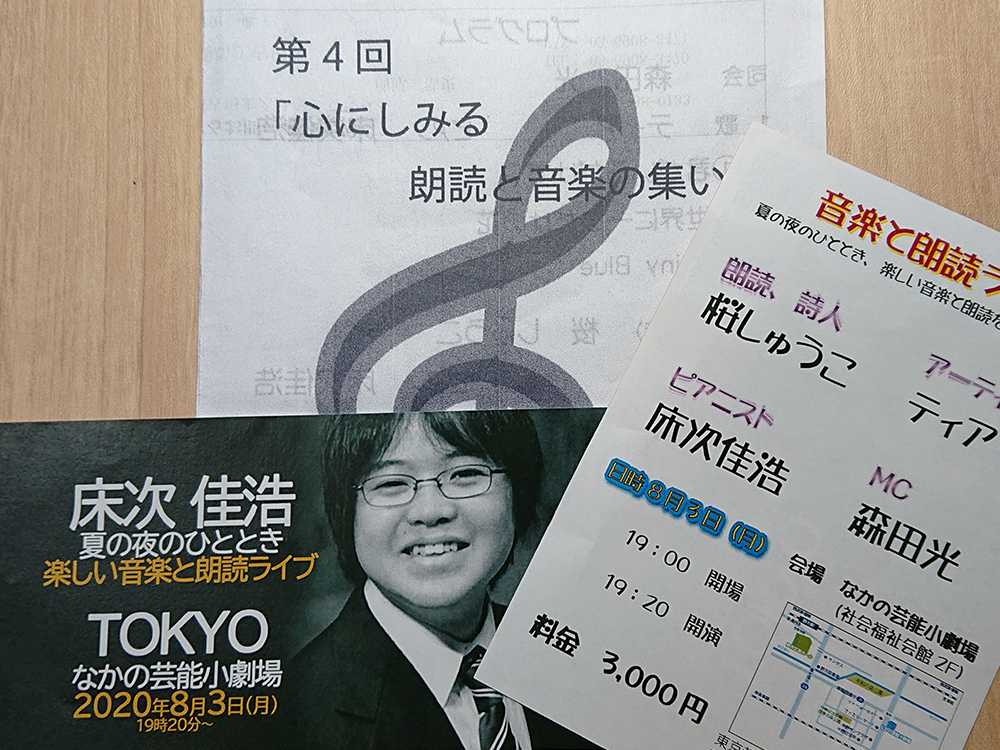

お互いの目指す方向が違うと感じ、事務所所属を断念し辞退する

今月も、HIUなどDMMオンラインサロン入会継続¥11,000-をはじめ、ホリエモンチャンネル¥880-、クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」¥2,035-、ニコニコ動画「メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」」¥550-、あらゆる領域の映像制作を後押しするオンライン・コミュニティ「UMU TOKYO」¥2,700-、グラフィックデザイン及び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフトウェアを利用できる「Adobe Creative Cloud」¥5,478-に使用する。

8月3日のライブを終えた翌日、8月4日に私は所属したばかりの芸能事務所を退所しました。周囲から見れば唐突に映るかもしれませんが、私にとっては極めて合理的な判断でした。理由はひとつ、目指す方向とスピード感が噛み合わなかったからです。

所属して見えてきたのは、連絡・情報共有に関する制約の多さでした。電話番号やメールアドレスの交換が難しく、名刺交換やメッセージアプリの利用も抑制される。私が関わっていたイベント運営でも、必要な関係者と機動的に連絡を取りにくい状況が生まれ、現場のスピードを損ねてしまう――そう感じる場面が少なくありませんでした。

もっとも、事務所に入った経験自体は貴重な社会実験でした。そこで痛感したのは、私は「組織に守られる安心」よりも、個人の裁量とスピードを重視するタイプだということ。長くフリーで活動してきた理由も、結局は自由度の高さを手放したくないからだったのだ、と腑に落ちました。

こうして、私の“会社員生活”はおよそ2か月で幕を下ろしました。結論はシンプルです。自分でリスクを取り、自分で道を切り開くほうが、私には合っている。

退所の結果、まとまりかけていた映画企画は白紙に戻りました。求められていたのは、私個人の物語というより組織としての看板だったのだと思います。ただ、私はその代わりに、もっと大きなものを手に入れました。――それは、創造の自由です。

不思議なことに、事務所を離れた途端、アイデアが溢れ出す感覚がありました。外部からの過剰な制約や「こうあるべき」という同調圧力から離れると、発想のリミッターが外れる。創作においては、ごく自然な現象だと感じています。

頭の中には、常識の枠を越えた計画が次々と浮かんでいます。個人で進める映像制作や、オンラインとリアルを融合させた新しい演奏会は序章にすぎません。本当に実現したいのは、**人が自由に集い、語り、音楽に酔いしれる「現代の歌劇場」**のような場づくりです。

- 仕事も雑談も境なく生まれるオープンな拠点(良い食事と飲み物を添えて)。

- クラシックの生演奏に合わせて存分に踊る舞踏会。

- オーケストラピットを備えたオペラやミュージカルの上演。

- ワイン片手に極上の音楽を楽しむ新しいスタイルのイベント。

「これも前向きに捉えて次へ」――そんな生ぬるい話ではありません。目先の小さな安定と引き換えに、私は自分の可能性のすべてを取り戻しました。失ったのは一本の企画。手にしたのは、世界を変えうるかもしれない無数のアイデアです。どちらが得かは言うまでもありません。

最高のスタート地点に立ちました。ここからが、私の物語の本当の始まりです。

6週間もできるかな?人生改造プロジェクトを開始

8月3日のライブを終えた翌日、私はさっそくジムのプールで約1時間泳ぎました。イベント後に燃え尽きるどころか、次に何を仕掛けるかと脳が活性化していく感覚があります。

水中で無心に体を動かしていると、頭の中に散らばっていた情報が自然と整理され、いま取り組むべきことが見えてきます。そこで思い出したのが、以前『メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」』で紹介されていた**「カリフォルニア大学式・6週間人生改造プログラム」**でした。

正直に言えば、これまでも自宅で試みては三日坊主で終わっていました。意志力だけに頼る典型的な失敗パターンです。 けれど今回は違います。**「いま、やるべきだ」という確信が腹の底から湧きました。事務所を離れ、すべての責任と自由を手にした今、私が最優先で投資すべき資本は自分の「脳」と「身体」**だ――きわめて合理的な判断です。最高の自分をつくらなければ、最高の未来はつくれません。

このプログラムは気休めの自己啓発ではありません。集中力・気分・ストレス耐性・短期記憶などに働きかけ、人間の“OS”を総合的にアップグレードする設計です。これから実現したい計画のために、これくらいの「チート能力」は最低限必要だと考えています。壮大な人体実験の始まりです。

拠点に選んだジムには、流水プールがあります。水流に逆らって歩く地味ながら負荷の高いトレーニングが可能な設備です。私がここで行っているのは、ただ歩くことではありません。目を閉じて歩くのです。 手すりが付いた楕円形コースなので、安全に歩き続けられます。視覚情報を遮断し、水の抵抗や足裏の感覚、呼吸のリズムに意識を集中させる――言わば動的瞑想。外部ノイズを遠ざけ、身体と対話できる環境で、脳内の雑念がリセットされていくのを実感します。

そのうえで泳ぐと、興味深い変化がありました。開始前は1時間ほど平気で泳げていたのに、始めてからは20〜30分で強い疲労を覚えるようになったのです。 一見、体力が落ちたようにも感じますが、私は**「成功のサイン」だと受けとめています。プログラムの負荷によって、これまで無視しがちだった身体からのアラートが脳に届くようになった――そう解釈できるからです。以前の私なら根性論で1時間泳ぎ切ってオーバートレーニングに陥っていたはず。今はフィードバックを受け止め、適切に休憩を挟み、その日の最適負荷で終える。これは退化ではなく進化**です。がむしゃらにこなすのは素人。データを取り、最適化するのがプロの自己管理だと感じました。

そして、このプログラムで運動と同等以上に重要なのが睡眠です。**「1日8時間以上眠る」**というルールは、短時間睡眠に憧れる人には厳しく聞こえるかもしれませんが、精神論ではありません。睡眠時間を8〜10時間に増やすと、メンタルの安定性や日中の活動量、意思決定の質が向上することは、多くの研究が示唆しています。つまり、眠るだけで能力が底上げされる。これほど費用対効果の高い投資は、なかなかありません。

問題は、睡眠時間をどう正確に把握するか。私は、以前のレポートでも触れたOura Ring(オーラリング)を24時間装着しています。入眠・起床時刻はもちろん、深睡眠と浅睡眠の割合や、その日の推奨活動量まで可視化してくれる、頼れる“体調マネージャー”です。

使い始めて分かったのは、自分の体感は驚くほど当てにならないという事実でした。たとえば「10時間ぐっすり寝た」と感じた日でも、データ上は実質7時間しか眠れていないことがある。どうりで日中のパフォーマンスが上がらないわけです。主観に頼らず、データで整える重要性を痛感しました。

ゆえに、私にとって睡眠は「これからも注意したい」程度の話ではありません。**人生というプロジェクトの最重要KPI(重要業績評価指標)**です。この数字をハックできない限り、自分の人生をハックすることはできない。 そう肝に銘じ、運動・食事・就寝時間を含めた習慣設計を進めていきます。

レポート執筆者:床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami

https://x.com/MrTokosmusiclab

編集:D-Lab AIチャンネル「D-Lab AI」

https://daigovideolab.jp/ai/landing

校閲:OpenAI「ChatGPT Pro」

https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/

最新記事 by 床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami (全て見る)

- 『20人の共犯者と始める、AI公開実験とプレゼン革命』HIUベーシックインカムレポート【12月】 - 2026年1月1日

- 『ベーシックインカム実験とAIが教えてくれた「価値のつくり方」』HIUベーシックインカムレポート【11月】 - 2025年11月30日

- 『約300作の中、準グランプリを取りました!』HIUベーシックインカムレポート【10月】 - 2025年10月31日