堀江貴文イノベーション大学校(以下、HIU)で5名のメンバーを対象にベーシックインカム実験がスタートした。毎月HIUより10万円が支給され、メンバーはその資金を自身のアクティブな活動の為に使っていく。どう使うかはメンバー次第。果たしてどうなっていくのか!? 毎月レポートを掲載!

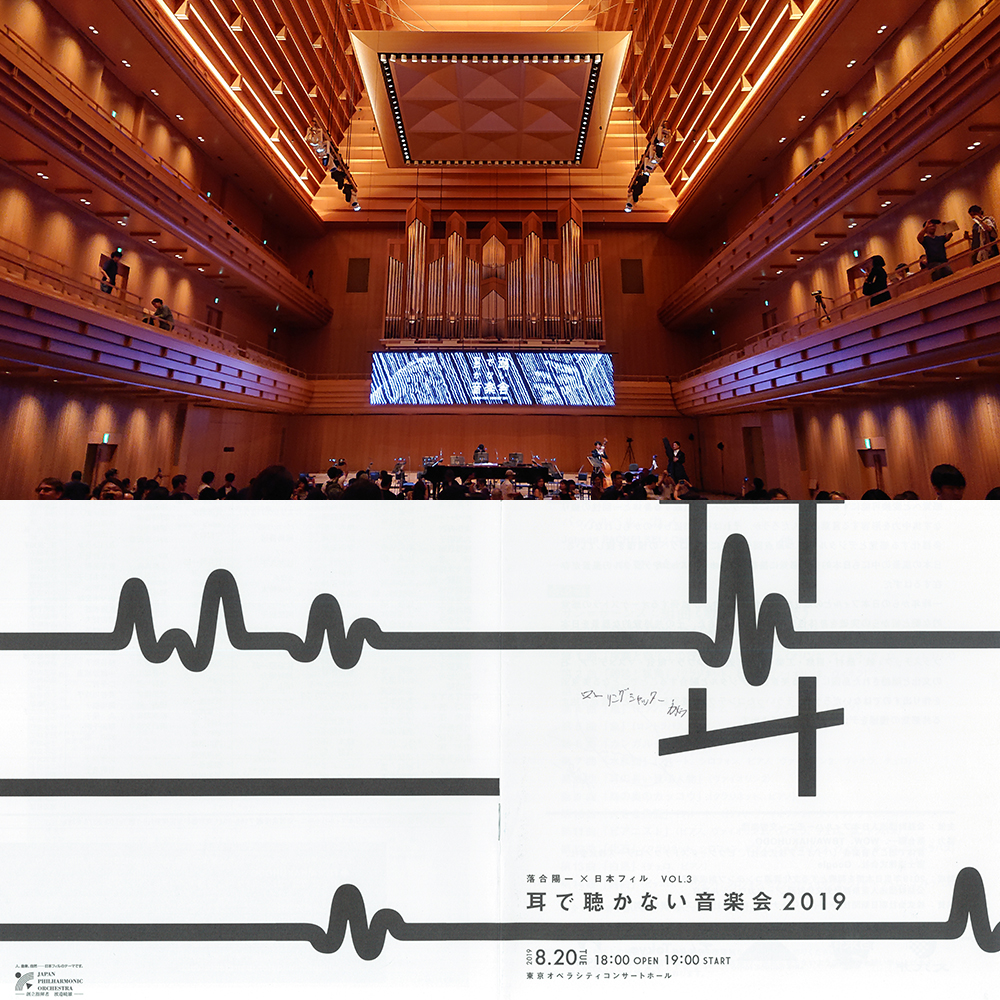

固定観念を打ち破った「耳で聴かない音楽会2019」

オーケストラのアップデートを目指した『耳で聴かない音楽会2019』に参加しました。映像との共演という、従来のクラシックコンサートの常識を覆すような試みです。開演は、ジョン・ケージ作曲の『4分33秒』からスタート。これは楽器から一切音が出ない、完全無音の楽曲。シュールですが、これがまた深いんです。続いて演奏されたのは、ハチャトゥリアン作曲『バレエ音楽「ガイーヌ」組曲第3番より剣の舞』。ただし、音は一切立てず、指揮とエアー演奏によるアレンジ!無音とはいえ、楽譜をめくる「パラパラ」という音、指揮者の息遣い、演奏者の“ミスタッチ”(エアーなのに!)などが妙にリアルで、まるでお笑い番組を観ているような楽しさがありました。特に指揮者が激しく指揮棒を振る場面では、客席から自然と笑い声が漏れていました。「真剣にふざける」という、なんとも不思議な空間でした。

そして次に演奏されたのは、同じくハチャトゥリアン作曲『剣の舞』。今度はちゃんと音が出る演奏です(笑)。ここからがVOL.2『変態する音楽会』の真骨頂。ビジュアルデザインスタジオWOWが映像の奏者として参加し、ステージのスクリーンには立体的な棒グラフが次々と立ち上がる映像が展開されました。音楽と映像が完全にシンクロした瞬間は、まさに「新しい芸術体験」でした。続いて演奏されたヨハン・パッヘルベル作曲『カノン ニ長調』も美しかったのですが、極めつけはルロイ・アンダーソン作曲『タイプライター』!なんと、落合陽一さんが実際にタイプライターを楽器として演奏されました。「カタカタカタ…チーン!」というタイプライターの音がオーケストラと見事に調和していて、シュールを通り越して感動的でした。「楽器の定義って何だろう?」と、根本的な疑問が湧いてくるような、知的好奇心をくすぐられる演出でした。

次に演奏されたのは、同じくアンダーソン作曲『サンドペーパー・バレエ』。タイプライターに続いて、今度はサンドペーパーが楽器として登場!もう「何でもアリ」の世界です(笑)。ここで技術的な仕掛けがさらに進化。『タイプライター』と『サンドペーパー・バレエ』の演奏では、カメラのシャッター方式を「ローリングシャッター」に変更し、スクリーンに映し出された映像には、タイプライターのハンマーが紙を叩く瞬間の振動や、サンドペーパーが擦れる際の細かな動きが、まるでスローモーションのように鮮明に映っていました。普段は「音」でしか感じられない楽器の動きを「視覚」で捉える。これは本当に新鮮な体験でした。「音楽は耳だけで楽しむもの」という固定観念が、また一つ崩れた瞬間でした。技術の力で音楽の新しい楽しみ方を発見する。まさに『耳で聴かない音楽会』の真髄を体感しました。

第2部では、カミーユ・サン=サーンス作曲『動物の謝肉祭』が演奏され、映像との組み合わせによって新たな魅力が引き出されていました。アンコールでは、なんと落合陽一さんが指揮者として登場!観客から演奏者、そして指揮者へ。まさにこのコンサートのコンセプトを体現するような演出でした。

実は、ベーシックインカム実験が始まって2年間、僕は「自分は一体何をすればいいのか」と迷い続けていました。経済的な制約から解放されたとき、人は何を選ぶべきなのか。その答えが見つからずにいました。でも、今回の『耳で聴かない音楽会2019』を体験して、心の奥底で眠っていた何かが目覚めました。「自分は音楽の道へ戻ろう」。そう強く感じた瞬間でした。

革新的な音楽体験が、僕の人生の方向性を照らしてくれた。まさか音楽会で人生の答えを見つけるとは思いませんでしたが、これも一つの「セレンディピティ」だったのかもしれません。

伝統と最新技術が融合した「交錯する音楽会」

和の映像とオーケストラが融合した『交錯する音楽会』に参加しました。今回のテーマは「和」ということで、どんな化学反応が起こるのか、期待が高まります。開演は近衞秀麿作曲『越天楽』から。この曲が流れた瞬間、まるで元旦に神社を参拝しているような、厳かで清らかな気持ちになりました。西洋のオーケストラによって奏でられる雅楽の世界は、それだけでも十分に「交錯」を感じさせてくれます。

その後の演奏曲目も実に多彩でした。ヨハン・シュトラウス2世『雷鳴と電光』のような華やかなポルカから、小山清茂『管弦楽のための木挽歌』という日本の作品、そしてムソルグスキー『展覧会の絵』より「プロムナード」と「小人」、最後にマーラーの交響曲第5番第4楽章「アダージェット」。和から洋へ、古典から現代へ——まさに時代と文化が「交錯」するプログラム構成でした。特に日本の楽曲と西洋の楽曲が同じステージで演奏されることで、「音楽に国境はない」ということを改めて実感しました。マーラーの楽曲から、徐々にエンディングへ向かう流れが始まります。クロード・ドビュッシー作曲『交響詩「海」第3楽章 風と海との対話』が演奏され、音楽だけで海の壮大さと風の躍動感を感じることができました。そしてアンコール曲として演奏されたのは、エドワード・エルガー作曲『創作主題による変奏曲「エニグマ」Op.36 第9変奏「ニムロッド」』。この選曲が絶妙でした。「謎」というタイトルが、今回の「交錯」というテーマと見事にリンクしていました。

東京芸術劇場コンサートホールの独特な歪んだ壁面に、プロジェクションマッピング用のデジタルプロジェクターの光が当てられ、その美しさに心を奪われました。建築とテクノロジーが融合した瞬間です。特に印象的だったのは、スクリーンに映し出された映像演出。障子の後ろから光を当てて作り出される、まるで影絵のような映像は、「和」の美学を現代技術で表現した傑作でした。伝統的な日本の美意識と最新のデジタル技術、そして西洋音楽が見事に「交錯」した、まさにタイトル通りの音楽会でした。

コミュニティ活動で見つけた「新しい学び」と「保険の大切さ」

今月も、HIUなど、DMMオンラインサロン入会継続¥10,800-をはじめ、ホリエモンチャンネル¥864-、クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」¥1,998-、ニコニコ動画「メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」」¥540-、パレオチャンネル¥540-、あらゆる領域の映像制作をあと押しするオンライン・コミュニティ「UMU TOKYO」¥2,700-に使用。

HIUでは毎月2回、堀江貴文さんも参加する定例イベントが開催されていますが、それ以外にも全国各地で365日オフ会が行われており、本当にアクティブなコミュニティです。その日もオフ会に参加するため、Googleマップを見ながら会場へ向かっていました。ところが、歩きながらスマホを操作していた時に手が滑って、まさかの地面に落下!よりによって、落下した場所が石でできたタイルだったんです。「カシャーン!」という嫌な音とともに、スマートフォンの画面が見事に粉々に砕け散りました。もう笑うしかない状況でした(苦笑)。

慌てて街角のスマホ修理店を調べてみると、Androidの場合の平均修理代金は2.5万円〜3万円。「これは高すぎる!」と判断し、街角の修理店は諦めてauショップへ向かうことにしました。オフ会前のハプニングとしては、なかなかのインパクトでした。auショップで店員さんと話していると、なんと僕は「故障紛失サポート」という有料会員サービスに加入していたことが判明。このサービスは、スマホやタブレットなどのトラブル時にサポートが受けられるものです。通常なら高額な修理費用がかかるところ、このサービスのおかげで、5000円で同一機種・同一色の交換用携帯電話と交換できるとのこと。さらに長期特典割引として2000円も割引してもらえました。そして極めつけは、以前から「いつ使うんだろう?」と思っていた「au WALLETポイント」がたくさん貯まっていたこと。これをすべて充当することで、実質的な負担はほぼゼロに!

「備えあれば憂いなし」とはまさにこのことですね。普段は「無駄な出費かも…」と思っていた保険サービスが、こんな形で役に立つとは。人生、何が起こるかわからないものです。「サービスに入会しておいて本当に良かった!」と心から感じた瞬間でした。「災い転じて福となす」とまではいきませんが、最悪の事態は回避できました。

撮影講義やアイドル撮影、現場体験ができるインターンシップ制度を取り入れているオンラインコミュニティ『UMU TOKYO』。サロン内でエキストラ募集があったので、迷わず参加しました。撮影現場は複数箇所に分かれており、驚いたのは少ない機材で効率的に運用していること。1時間で1箇所を撮り終えるというハードスケジュールで、プロの現場の効率性を肌で感じました。

そんなタイトなスケジュールの合間にも、ちゃんと昼食が用意されていて感動しました。陶器の釜で作られた釜めしで、僕は牛丼を選択。ごはんにタレが十分染み込んでいて、温かくて本当に美味しかったです。現場の食事って、なぜかいつもより美味しく感じますよね。そして驚いたのは、インターンシップなのに報酬が6,000円も支給されたこと。学びながらお金ももらえるなんて、こんな良い制度があるんですね。撮影の裏側を知ることができ、美味しい食事も楽しめて、さらに報酬まで。本当に充実した一日でした。「働く」ということの新しい形を体験できた、貴重な機会でした。

レポート執筆者:床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami

編集:D-Lab AIチャンネル「D-Lab AI」

https://daigovideolab.jp/ai/landing

校閲:Microsoft「Copilot Pro」

https://www.bing.com/chat?q=Bing+AI&FORM=hpcodx

最新記事 by 床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami (全て見る)

- 『ベーシックインカム実験とAIが教えてくれた「価値のつくり方」』HIUベーシックインカムレポート【11月】 - 2025年11月30日

- 『約300作の中、準グランプリを取りました!』HIUベーシックインカムレポート【10月】 - 2025年10月31日

- 『速さより深さ――ChatGPT 5 Proが「調べる」を変えた日』HIUベーシックインカムレポート【9月】 - 2025年10月1日