堀江貴文イノベーション大学校(以下、HIU)で5名のメンバーを対象にベーシックインカム実験がスタートした。毎月HIUより10万円が支給され、メンバーはその資金を自身のアクティブな活動の為に使っていく。どう使うかはメンバー次第。果たしてどうなっていくのか!? 毎月レポートを掲載!

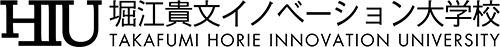

「別れの曲」が告げた終演

2月28日(金)、武蔵野市のパン屋で続けてきたランチタイム・コンサートが、突然の幕切れを迎えました。偶然にも、私が最後に演奏したのはショパンの《別れの曲》をもとにした編曲で、皮肉な巡り合わせに感じています。

中止の背景には、新型コロナウイルスの影響があります。政府による大規模イベントの自粛要請を受け、店舗としても苦渋の決断に至りました。

最後に弾いたのは、ただの《別れの曲》ではありません。ゴドフスキーという奇才の作曲家が、ピアニスト泣かせの超絶技巧へと仕立てた、文字どおり手強い作品です。まさかその選曲が、本当にコンサートとの“別れ”を暗示するとは、弾いていた自分でも思いませんでした。

心理学には「ツァイガルニク効果」と呼ばれる、完了した事柄よりも中断・未完の事柄のほうが記憶に残りやすいという現象があります。この突然の終幕が、かえって皆さまの記憶にこのコンサートを強く刻んだのかもしれません。とはいえ、できることなら、もっと平穏に続けたかったのですが。

残念ながら、多くの方に愛されたこのランチタイム・コンサートは、現時点で再開のめどは立っていません。

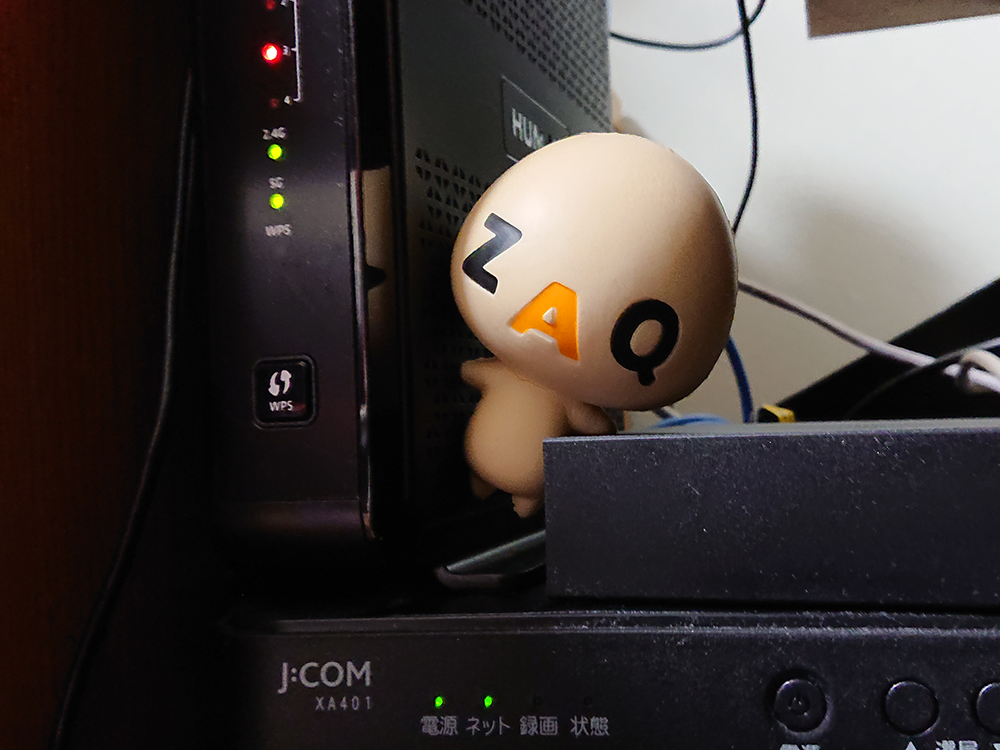

新しい職場の開校と“国際色豊かな教室”の雰囲気

今年の2月、私の新しい職場となる国際色豊かな音楽教室がオープンしました。ネパールをはじめとするさまざまな国から生徒が集う、音楽を介した「小さな国連」のような場所です。

開校当初、私の業務は事務が中心でした。言葉も文化も異なる生徒一人ひとりのスケジュールを組み、連絡を取り合う――複雑なパズルを解くような感覚で、それはそれで楽しい仕事でした。たとえば、当初は火曜日だったレッスン日を、生徒の都合に合わせて金曜日へ変更するといった調整も担いました。

そのため、16時から20時のレッスン時間帯は、先輩講師の指導を傍らで見守りつつ、私は裏方として教室運営に徹していました。

そうした日々を経て、最近、私もついにピアノを直接指導する側に加わることになりました。

当教室には、ピアノに触れるのが初めてという生徒も多く在籍しています。そこで私が最初に教えるのは、ドレミの弾き方でも指の練習でもありません。まずは「椅子の高さ」の調整から始めます。

意外に思われるかもしれませんが、これが非常に重要です。初心者の多くは、背筋が伸びて「ピアニストらしく」見えるからか、椅子を必要以上に高く設定しがちです。しかし、これは望ましいフォームではありません。

適切なフォームは、鍵盤に対して肘の位置がわずかに低くなる程度です。そうすることで、腕の自然な重みをエネルギーとして効率よく鍵盤に伝えられます。人の腕は意外に重く、この自然なエネルギーを活用せず、肩や腕の力だけで弾こうとすると非効率です。いわば、省エネ性能の低い旧式のエアコンを無理に回しているようなもの。そうした弾き方では、美しい音を安定して出すのは難しくなります。

このように「なぜそうするのか」という本質から丁寧に伝える――それが私の指導スタイルです。椅子の高さが定まって、はじめて指の練習へ進む。一見遠回りに見えても、これが上達への近道だと考えています。

こうした本質的な指導を通じて、音楽を生涯の趣味にできる生徒を一人でも多く育てていきたい。その結果として、「面白い教室だ」という評判が広がり、さらに多くの生徒が集まってくれたらうれしく思います。

ギガ回線が“接触不良”?――遅いネットが運んだ意外な出会い

今月も、HIUなどDMMオンラインサロン入会継続¥11,000-をはじめ、ホリエモンチャンネル¥880-、クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」¥2,035-、ニコニコ動画「メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」」¥550-、あらゆる領域の映像制作を後押しするオンライン・コミュニティ「UMU TOKYO」¥2,700-、グラフィックデザイン及び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフトウェアを利用できる「Adobe Creative Cloud」¥5,478-に使用する。

私の住むマンションに、ついにケーブルテレビのJ:COMが導入されました。クラシック専門チャンネルが見放題になり、インターネットも高速化するはずだと期待して、最速の「NET 1Gコース」に意気揚々と加入しました。

ところが、契約から数日で肝心のネットが目に見えて遅くなりました。動画は読み込み中の円が延々と回り続け、思わず瞑想でもしているような気分になります。サポートに連絡すると、「町内のどこかで接触不良が起きている可能性がありまして……」とのこと。21世紀のギガ回線の不調原因が、どこか懐かしい“接触不良”とは――思わず苦笑しました。

こうして「デジタルな快適生活」の夢は、意外にアナログな現実に引き戻されました。やることもないので久しぶりにテレビの電源を入れてみたところ、これが予想外の大当たりでした。

とりわけ心をつかまれたのは、大人がレゴブロックで本当に住める家を建てるという海外番組です。単なるブロック遊びにとどまらず、構造計算やデザインの検討はまさに職人の仕事で、人間の創造性の広がりにただただ感心しました。

すっかりレゴの魅力に取りつかれ、「これはもうレゴランドへ」とまで思いましたが、ご承知のとおり新型コロナウイルスの影響で、レゴランドも臨時休園中でした。

結局、私にできたのは、J:COMの不安定な回線で新型コロナウイルス関連の情報を確認しつつ、事態の収束を祈ることだけ。それでも、ネットの遅さがきっかけで面白い番組に出会えたのですから、人生はどこで幸運が転がり込むかわからないものですね。

P/Lが示した現実。ピアノ教室の裏側

私たちが運営するピアノ教室は、この3月から生徒が3名となり、少しずつ形が見え始めました。レッスンは毎週金曜の16時から20時まで、ひばりが丘の教会を特別にお借りして行っています。神聖な空間にピアノの音が響く、贅沢な環境です。 とはいえ、現時点での私の担当は指導ではなく、生徒のスケジュール管理や連絡調整といった裏方業務が中心。何事も最初は地道な作業から――まずは教室の土台をしっかり固める段階です。

そんな折、教室側から「ピアノの調律・メンテナンス費用を工面したい」という相談がありました。本来は運営費から拠出すべきところですが、ここで驚くべき事実が判明します。損益計算書を作っていなかったのです。つまり、収支の把握があいまいな状態でした。さすがにこれではいけない。運営は専門外で正直焦りましたが、知らないことは学べばよいだけです。翌日には紀伊國屋書店 新宿本店に駆け込みました。

『マンガでわかる会社の設立・運営』のような入門書から専門書まで、会計や会社運営に関する本を気づけば13冊も抱えてレジへ。猛勉強の末、なんとか**P/L(損益計算書)**を作成しました。ようやく、私たちの教室も組織としての体裁に一歩近づいたと思います。

そもそも損益計算書とは、「何にお金を使い、どれだけの売上があり、結果として黒字なのか赤字なのか」を示す、ビジネスの成績表のようなものです。 では、私たちの成績表は――残念ながら大幅な赤字でした。これでは調律どころか、教室の存続自体が危うい。原因は明らかで、受講料の設定が低すぎたのです。教会への思いから月額5,000円という、ほとんどボランティアに近い価格にしていた結果でした。理想だけでは持続できません。

そこで心苦しい決断ではありましたが、受講料の改定に踏み切りました。以前の思いを否定するのではなく、この素晴らしい活動を長く続け、教会と教室がともに発展していくための選択です。月額12,000円という価格をお願いし、ようやく持続可能な運営のスタートラインに立てました。

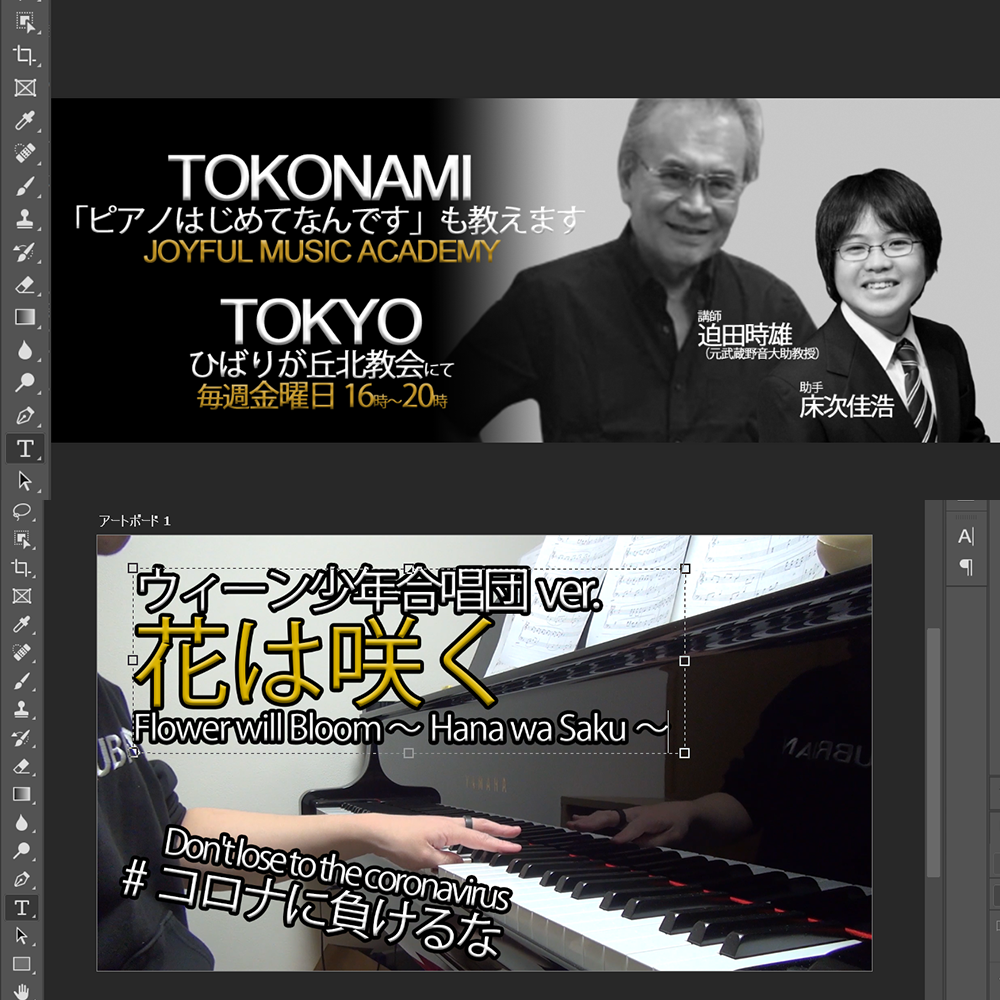

一方で世の中は、新型コロナウイルスの話題一色。3月中旬に学校の休校要請は一応解除されたものの、テレビをつければ不安を煽るニュースが続きます。そんな中、レッスン室から聞こえるピアノをBGMに、「この状況で自分に何ができるか」を考えていました。無力に画面を眺めているだけでは、どうにも性に合いません。

ふと脳裏に浮かんだのが、《花は咲く》でした。奇しくも私が大学に入学したのは2011年。先の見えない空気感が、どこか今と重なって感じられたのです。私自身にも、病気で長くベッドに縛りつけられていた時期がありました。あの無力感と絶望は二度と味わいたくないし、誰にも味わってほしくない――その強い思いが背中を押しました。

気づけばカメラを回し、夢中でピアノを弾いていました。これは単なる演奏動画ではありません。私自身の祈りであり、「二度とあんな時代には戻さない」という決意表明でした。なお、慣れない歌詞の編集に8時間も費やしてしまったのはここだけの話です。

結局、どれほど崇高な理念を語っても、行動しなければ何も変わらない。そして、いざという時に動くためには、健全な心身が欠かせません。今回のことでそれを痛感しました。だからこそ私も、毎日ステッパーを踏むなど体力づくりを習慣化し、次に何かが起きたときに真っ先に動ける自分でありたいと思います。

清潔さで魅せる焼肉体験──WAGYUMAFIAの徹底

先日、HIUの友人から「今からYAKINIKUMAFIAに行かない?」とメッセージが届きました。面白いお誘いは断らない主義なので、即答で向かうことにしました。

初めて足を踏み入れたYAKINIKUMAFIAで、まず驚かされたのは店内の清潔さです。焼肉店というと、床やテーブルが油で少しべたつく印象がありますが、ここは高級レストランのように徹底してクリーン。とりわけ感心したのは、客席の片付けでした。スタッフが霧吹きを手に、テーブルの隅々まで何度も丁寧に拭き上げていく――それはただの清掃ではなく、次のお客さまへのプレゼンテーションだと感じました。この時点で、ここが“ただの焼肉店”ではないことが分かります。

この日いただいたのは、神戸牛と“幻”とも言われる尾崎牛のセット。これが定価5,000円というのだから、良心的な価格設定に驚かされます。

感心したのは肉だけではありません。ご飯は、あのバーミキュラの鋳物ホーロー鍋で炊き上げられて提供されます。密閉性と熱伝導に優れた鍋で炊くことで、米の旨味と香りが凝縮され、一粒一粒が立つ。最上の肉を最上の白米で受け止める――思わず唸る取り合わせでした。

YAKINIKUMAFIA、ひいてはWAGYUMAFIAグループが提供しているのは、単なる食事ではありません。食事を核とした完成度の高いエンターテインメントです。たとえば、たれを注ぐ所作や、肉を運ぶ一瞬に至るまで、すべてが客の高揚感を生むよう計算されたパフォーマンスになっている。やや大げさに見える場面もありますが、非日常を演出するにはこの徹底が欠かせません。

そして何より私が「只者ではない」と感じたのは、もっと些細な配慮でした。テーブルの塩とこしょうの容器が、片手でワンプッシュするだけで中身が出るタイプだったのです。私は片手に不自由があり、両手でひねるミルは扱いづらいのですが、この容器は片手で楽に使えます。これは、障害のある人のためだけの配慮ではありません。障害のない方でも、片手が皿でふさがっている場面ではワンプッシュのほうが圧倒的に便利です。

つまり、ここには**「誰にとっても使いやすい」ユニバーサルデザイン**の思想が、備品ひとつに至るまで徹底されています。後日、同様の容器が市販されていることも確認し、最高の体験を実現するために機能的なデザインを広くリサーチしているのだと実感しました。

結局のところ、最上の体験は派手な演出だけで生まれるわけではありません。気づかれにくい細部の積み重ねにこそ価値が宿る――まさに「神は細部に宿る」を体現するこだわりでした。いやはや、ただものではありません。

ストリートピアノ巡りで出会った一台のピアノ

今月も、HIUなどDMMオンラインサロン入会継続¥11,000-をはじめ、ホリエモンチャンネル¥880-、クラシック音楽専門音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」¥2,035-、ニコニコ動画「メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」」¥550-、あらゆる領域の映像制作を後押しするオンライン・コミュニティ「UMU TOKYO」¥2,700-、グラフィックデザイン及び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフトウェアを利用できる「Adobe Creative Cloud」¥5,478-に使用する。

最近、ピアノ仲間と面白い遊びにハマっています。街中にぽつんと置かれた「ストリートピアノ」を巡り、即興的に演奏して回る――少し度胸の要る趣味です。先日は埼玉県川越市周辺を訪れました。

とりわけ印象的だったのが、「ヤオコー川越美術館」で毎月第2日曜日に実施されている「美術館でPianoを弾いてみませんか?」というイベント。館内にピアノが設置されています。

私たちの番が回ってきたときの光景は圧巻でした。用意された座席はすでに満席、立ち見が何重にも連なる。まるで著名ピアニストのリサイタルのような雰囲気で、身が引き締まる思いでした。

ところが、いざ弾き始めると、これが最高に心地よい。美しい美術作品に囲まれて演奏するシチュエーションが脳を刺激するのか、普段以上の集中力と表現力が引き出される感覚がありました。単にピアノを弾くのとは異なる、アートと音楽が交わるトランス的な体験です。

川越で味を占めた私たちは、「東京・江古田に新しいストリートピアノができたらしい」という情報を聞きつけ、西武池袋線で向かいました。現地に着くと、駅構内にアップライトピアノがぽつんと置かれている。美術館の静謐な空間とは対照的に、人が絶えず行き交う雑踏のまっただ中です。

毎日11時から15時の間は、誰でも無料で弾けるとのこと。さっそく演奏してみると、驚くほど新鮮な体験でした。自分の奏でる音に、電車の発着音や駅のアナウンス、人々の話し声や足音といった日常のノイズが混ざり合い、ひとつの音楽のように響くのです。

美術館での演奏が、完成された空間で完璧な音を追求する「静」の体験だとすれば、駅での演奏は、予測不能なノイズを取り込みながら即興で紡いでいく「動」の体験。自分ではコントロールできない要素とどうセッションするかという“ゲーム性”があり、非常にスリリングでした。

江古田駅での演奏を終え、「大学の近くだな」と思い立って、日本大学芸術学部のキャンパスに立ち寄りました。懐かしい学食でも、という軽い気持ちです。

すると、そこにもアップライトピアノが。まるでピアノに呼ばれているかのようで、どこか運命的なものを感じました。食後に弾いてみると、様子がおかしい。ペダルが壊れていて音がほとんど伸びません。正直、まともな演奏は難しい状態でした。

不思議に思って掲示を読むと、その理由が分かりました。このピアノは「PLAY for PRAY」と名付けられたプロジェクトの一環で、2019年の台風19号で甚大な浸水被害を受けた日本大学工学部の復興支援の募金を呼びかけるために設置されたものだったのです。

つまり、このピアノは単なる楽器ではありません。災害からの復興を願う祈りの象徴であり、助け合いの精神を伝えるメディアでもある。壊れたペダルでさえ、その傷跡を物語るメッセージになっていました。

ストリートピアノ巡りは、人前で演奏するスリルを味わう遊びだと考えていました。けれど最後にこのピアノに出会い、その考えは変わりました。ピアノ一台一台に物語があり、設置した人々の思いが宿っている。その思いを受け取り、自分の音で増幅させ、次の誰かに手渡していく――それが、ストリートピアノを弾くことの本当の意味なのかもしれません。いやはや、実に奥深い世界です。

レポート執筆者:床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami

https://x.com/MrTokosmusiclab

編集:D-Lab AIチャンネル「D-Lab AI」

https://daigovideolab.jp/ai/landing

校閲:OpenAI「ChatGPT 5 Pro」

https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/

最新記事 by 床次 佳浩 / Yoshihiro Tokonami (全て見る)

- 『20人の共犯者と始める、AI公開実験とプレゼン革命』HIUベーシックインカムレポート【12月】 - 2026年1月1日

- 『ベーシックインカム実験とAIが教えてくれた「価値のつくり方」』HIUベーシックインカムレポート【11月】 - 2025年11月30日

- 『約300作の中、準グランプリを取りました!』HIUベーシックインカムレポート【10月】 - 2025年10月31日